Curiosidades y tragedias de las guerras latinoamericanas

Por Luis R. Carranza Torres

La guerra, además de un hecho humano colectivo trágico, resulta también algo impredecible en cuanto a las causas que la detonan. Nuestra historia latinoamericana tiene varios ejemplos de ello.

Por caso, en 1856, el denominado “incidente de la tajada de sandía”, determinó la primera ocupación estadounidense del istmo de Panamá, por entonces parte de Colombia. Ese 15 de abril, el estadounidense Jack Olivier, decide comprarle al panameño José Manuel Luna una tajada de sandía, la cual se comió y por la que se negó a pagar un real (5 centavos de dólar, al cambio). Esto generó una discusión que se fue a mayores, al disparar Olivier con un arma sobre su acreedor latino, para luego darse a la fuga. Al difundirse la noticia, panameños enfurecidos incendiaron las instalaciones del ferrocarril de capitales norteamericanos, y a su vez los estadounidenses devolvieron gentilezas, con un saldo de 16 muertos estadounidenses y 2 panameños. El gobierno de Estados Unidos acusó a Nueva Granada (Colombia), de permitir asaltar y saquear propiedades estadounidenses, y el 19 de septiembre de ese año, desembarcó tropas para tomar el control de la Ciudad de Panamá. Las que se retiraron con la firma del Tratado Herrán-Cass, el 10 de septiembre de 1857, previo pago indemnizatorio de 412.394 dólares estadounidenses, en oro.

La Guerra del Pacífico, que enfrentó entre 1879 y 1884 a Chile en contra de Perú y Bolivia, se inició a causa de un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre, fijado por el gobierno boliviano sobre las exportaciones que las compañías chilenas realizadas desde su territorio, en Antofagasta. Cuatro años y miles de muertos después, el conflicto culminó con la anexión por parte de Chile de territorios de ambas naciones. Por lo cual Bolivia perdió su salida al mar, y el Perú la parte sur de su territorio. En un episodio que ha envenenado las relaciones entre los tres países, hasta el presente.

Pero si de enfrentamientos raros se trata, lo sucedido entre Guatemala y México en 1958, reúne todos los caracteres de lo inexplicable. El 31 de diciembre de tal año, aviones caza P-51D guatemaltecos despegaron de la base Felipe Cruz en Puerto San José, sobre el pacífico, atacando barcos camaroneros mejicanos que entendían pescaban en sus aguas. Después de tres incursiones, cinco barcos se habían ido a pique y los que aun quedaban a flote, fueron conducidos a puerto San José, por patrulleros de la marina, en donde se acusó a sus tripulaciones de violar la soberanía Guatemalteca. Por su parte, el ejército desplegó tropas en varios puntos cerca de la frontera, y se volaron con explosivos todos los puentes que unían a ambas naciones.

México, a su vez, envió fuerzas a la frontera y demando oficialmente la liberación de los pescadores y sus botes, reclamando que estaban en aguas mejicanas al momento del ataque. El presidente Miguel Ydígoras, de Guatemala, prohibió la difusión en su país, de películas y música mejicanas. Ambos países rompieron relaciones.

La Fuerza Aérea de México, cuyos aviones se hallaban en gran parte fuera de servicio por restricciones presupuestarias, recibió del presidente López Mateos nuevos fondos, y la orden de montar una operación aérea de represalia. Compras de urgencias de repuestos, y la reactivación de aviones P-47 hasta entonces en exhibición, dieron forma a la operación “Gaviota”. Dos semanas después, tres oleadas de aviones T-6, T-28 y P-47, separadas por escasas millas, volaban a baja altitud sobre el pacífico en completo silencio de radio. Su destino era la base aérea de La Aurora, en ciudad de Guatemala.

Al divisar tal unidad, los aviones rompieron formación, armaron sus bombas e iniciaron el descenso hacia el blanco. Pero cuando el primer T-28 tenia en la mira uno de los hangares de base guatemalteca, el silencio radial se rompió con el mensaje urgente de abortar la misión. Los aviones se limitaron a realizar un pasaje a baja altitud sobre la instalación militar, reagrupándose con rumbo sur, tratando de ganar la costa. En su regreso, las aeronaves descargaron sus bombas sobre el mar.

Al presente, nadie ha podido explicar por qué la misión mejicana fue abortada en el último instante, ni tampoco se ha dicho por qué la Fuerza Aérea de Guatemala nunca envió aviones de respuesta a la incursión.

Otro de los ejemplos más palmarios, de pasiones humanas salidas completamente de curso, ocurrió en 1969. La luego denominada como la “Guerra del Fútbol” o “Guerra de las 100 Horas”, tuvo su causa en los incidentes de los partidos de fútbol que enfrentaron a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, durante las eliminatorias con vistas a la Copa Mundial de Fútbol de 1970.

La noche previa al primer partido, jugado el 6 de junio de 1969 en Tegucigalpa, en el que los hondureños ganaron por 1 a 0, el equipo visitante debió dormir lejos de las ventanas de su hotel, ya que un nutrido grupo de más de 200 personas, les arrojaron piedras y otros objetos durante toda la noche. Luego del partido, y al enterarse del resultado, una salvadoreña se suicidó.

El Salvador ganó cómodamente el segundo partido por 3 a 0, el 15 de junio de 1969, de local en San Salvador. Sufriendo los futbolistas hondureños varios ataques, y perdiendo la vida doce hinchas visitantes, en múltiples grescas. Ambos gobiernos cerraron sus fronteras, y en Honduras se atacaron negocios y domicilios de residentes salvadoreños.

Luego del tercer partido, jugado en la neutral ciudad de México, el 27 de junio de 1969, el cual ganó el seleccionado salvadoreño por 3 a 2, ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas.

El 14 de julio, las tropas salvadoreñas cruzan la frontera y comienzan los combates, que duraron poco más de cuatro días (aproximadamente cien horas). Por intervención de la O.E.A. se produjo luego un cese el fuego. Pero para entonces, ya se habían contabilizado más de seis mil muertos y unos 20.000 heridos.

La historia es maestra de vida, decía Cicerón. Pero si no aprendemos de ella, estamos condenados a repetirla.

Para seguir leyendo en el blog:

La gesta sanmartiniana hecha novela

La verdad sobre el cruce de los Andes

Una mujer humillada y desposeída.

La tentación de recuperarlo todo.

Un secreto vital que obtener tras la cordillera.

Un general con un desafío por cumplir: cruzar los Andes.

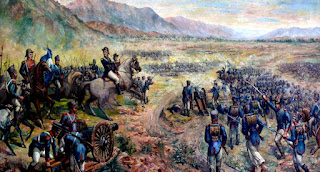

Provincias Unidas de Sudamérica, 1816. Las tierras del antiguo Virreinato del Río de la Plata han declarado su independencia de la corona española, en el peor de los momentos posibles. El nuevo país, libre pero cargado de dificultades y retos, apuesta a remontar sus derrotas en el Alto Perú, con el audaz plan de formar un nuevo ejército y cruzar la cordillera para batir a los realistas por el oeste.

En Chile, Sebastiana Núñez Gálvez ha visto desbarrancar su mundo de lujos, pero también de oscuridades, tras la reconquista realista del país. Ajusticiado su esposo por liderar el bando patriota y confiscados todos sus bienes, malvive en la extrema necesitad. Una falta de todo que la ha hecho abjurar de cualquier creencia y hasta de su reputación, para conseguir subsistir.

El Mariscal español Marco del Pont lo sabe perfectamente, y le ofrece devolverle todas sus posesiones y alcurnia, a cambio de pasar a Mendoza y obtener el secreto mejor guardado del Gobernador de Cuyo y General en jefe de ese nuevo ejército, José de San Martín: por dónde pasarán sus tropas a Chile.

Sebastiana es una mujer decidida a todo para averiguarlo; apuesta para lograrlo a su antiguo y fuerte vínculo de amistad con la esposa del gobernador y General en jefe, Remedios de Escalada. No le importa tener que mentir, engañar o traicionar viejas lealtades.

Pero la imprevista relación con un oficial de granaderos trastocará sus planes. Alguien que, precisamente, debe mantener a los secretos de su jefe a salvo de los espías realistas.