San Martín y el Derecho Internacional Humanitario

por Luis Carranza Torres

Aunque José de San Martín vivió antes de la codificación formal del derecho internacional humanitario (DIH), muchos de sus actos y principios anticipan lo que hoy consideramos sus fundamentos.

El derecho de la guerra en tiempos de San Martín —principios del siglo XIX— era un terreno ambiguo, donde coexistían normas consuetudinarias, códigos militares locales y una incipiente reflexión jurídica internacional. No existía aún un cuerpo codificado como el derecho internacional humanitario moderno, pero sí había principios y prácticas que regulaban, al menos en teoría, la conducta en los conflictos armados.

El término Ordenanza está a caballo del término fuero u ordenamiento y el de código, en una época histórica previa a la codificación y posterior a la fase de los fueros (Fuero Real, Fuero Juzgo...) y Ordenamiento de Alcalá, entre otros, siendo utilizado como colección de normas y como equivalente a Código a partir de una época cercana al siglo XVI como nos dice Agustín Corrales Elizondo en su trabajo “Ordenanzas de la Armada”.

En tiempos de San Martín regían las Reales Ordenanzas Militares promulgadas por el rey Carlos III en 1768, que regulaban la vida militar en su totalidad, desde el comportamiento de los soldados hasta la administración de justicia, pasando por el trato a civiles y enemigos. Dichas “normas de honor y conducta”, ordenaban evitar saqueos, abusos y profanaciones, protegiendo de forma especial clérigos y mujeres, entre otras cuestiones.

Como oficial del ejército español, San Martín conocía estas ordenanzas y las observó aun luego de dejar el ejército real, durante sus campañas. Pero también las reinterpretó en los ejércitos bajo su mando como el Ejército de los Andes o el Ejército Unido.

Conforme a su formación con valores ilustrados de su época en el ejército real, donde absorbió ideas de la Ilustración y del liberalismo emergente, entendía que el honor militar no se medía solo en victorias, sino también en el trato justo al enemigo y en el respeto por la vida humana.

Según registros históricos y testimonios como los del sacerdote Julián Navarro y los franciscanos del convento de San Carlos, tras el combate de San Lorenzo los heridos realistas fueron atendidos junto a los patriotas en el mismo espacio de cuidado en el convento, convertido en hospital improvisado.

San Martín no permitió que los heridos enemigos fueran ejecutados ni dejados a su suerte, lo que contrasta con prácticas comunes en otras guerras de la época. Asimismo, se permitió el entierro de los caídos con los honores militares correspondientes.

Al siguiente día, se reunió con el capitán realista Antonio Zabala en el convento de San Carlos, donde compartieron un desayuno, intercambiaron prisioneros y San Martín ordenó entregar alimentos (carne, queso, pan) para los soldados realistas heridos y detenidos.

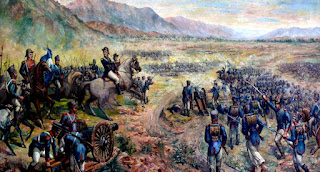

No se trató de un gesto aislado. Luego de la batalla de Chacabuco, cuando los restos del real ejército huyeron a la desbandada hacia un lugar distante más o menos a una legua, dejando en el campo un tercio de sus efectivos, San Martín envió un mensaje a el general realista Osorio, dándole seguridades para que saque a sus heridos de los lugares de batalla, a fin de que haya el menor costo de sangre posible.

Al entrar en Lima durante la campaña libertadora del Perú, San Martín ordenó respeto absoluto por la población civil y por los bienes religiosos, evitando saqueos o venganzas. A los prisioneros realistas se les ofreció rendición honorable, y muchos fueron incorporados al nuevo ejército libertador si lo deseaban. Asimismo, abrió negociaciones con el virrey La Serna, buscando una salida pacífica al conflicto, que evitara una guerra prolongada.

Durante el sitio del Callao entre julio a septiembre de 1821, previo al ataque envió una comunicación formal al mariscal José de La Mar, jefe de la plaza, solicitando la rendición para evitar derramamiento de sangre, en un todo de acuerdo al actual principio de precaución y proporcionalidad. Los bombardeos nocturnos entre el 4 al 14 de agosto, así como la proclama a los realistas del 24 de julio, son muestras de una estrategia de presión controlada, evitando daños excesivos a civiles.

El 19 de septiembre, tras la rendición de la fortaleza, San Martín tomó posesión sin derramamiento de sangre ni que se siguieran represalias contra los defensores.

Su frase “la Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene”, refleja el alto contenido ético y moral con que entendía debía conducirse todo integrante del ejército.

Aunque es claro que no usaba por la época el término “derecho humanitario”, San Martín mostró una profunda preocupación por la dignidad humana en contextos bélicos.

El DIH, codificado principalmente en los Convenios de Ginebra, busca en el presente limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan directamente en ellos, en similares parámetros a los del artículo 3 común de dichos convenios. Pues, aunque San Martín no conoció formalmente tales principios, como ya se ha visto, su conducta anticipó muchos de sus valores: por caso, el principio de humanidad en el trato digno a prisioneros y civiles, de necesidad militar limitada en el uso estratégico de la fuerza sin excesos, de proporcionalidad en evitar represalias desmedidas, de distinción al separar entre combatientes y población civil.

De allí que, entre sus muchos valimientos, el Brigadier General don José de San Martín también pueda ser considerado como un precursor del derecho humanitario por estas tierras.

Para seguir leyendo en el blog:

La gesta sanmartiniana hecha novela

La verdad sobre el cruce de los Andes

Una mujer humillada y desposeída.

La tentación de recuperarlo todo.

Un secreto vital que obtener tras la cordillera.

Un general con un desafío por cumplir: cruzar los Andes.

Provincias Unidas de Sudamérica, 1816. Las tierras del antiguo Virreinato del Río de la Plata han declarado su independencia de la corona española, en el peor de los momentos posibles. El nuevo país, libre pero cargado de dificultades y retos, apuesta a remontar sus derrotas en el Alto Perú, con el audaz plan de formar un nuevo ejército y cruzar la cordillera para batir a los realistas por el oeste.

En Chile, Sebastiana Núñez Gálvez ha visto desbarrancar su mundo de lujos, pero también de oscuridades, tras la reconquista realista del país. Ajusticiado su esposo por liderar el bando patriota y confiscados todos sus bienes, malvive en la extrema necesitad. Una falta de todo que la ha hecho abjurar de cualquier creencia y hasta de su reputación, para conseguir subsistir.

El Mariscal español Marco del Pont lo sabe perfectamente, y le ofrece devolverle todas sus posesiones y alcurnia, a cambio de pasar a Mendoza y obtener el secreto mejor guardado del Gobernador de Cuyo y General en jefe de ese nuevo ejército, José de San Martín: por dónde pasarán sus tropas a Chile.

Sebastiana es una mujer decidida a todo para averiguarlo; apuesta para lograrlo a su antiguo y fuerte vínculo de amistad con la esposa del gobernador y General en jefe, Remedios de Escalada. No le importa tener que mentir, engañar o traicionar viejas lealtades.

Pero la imprevista relación con un oficial de granaderos trastocará sus planes. Alguien que, precisamente, debe mantener a los secretos de su jefe a salvo de los espías realistas.