El desalojo más literario

por Luis Carranza Torres

Era la rivalidad entre dos grandes creadores en una época en que las artes destacaban en España, al tiempo que su poderío político, militar y económico languidecía para fenecer.

La enemistad entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo durante el Siglo de Oro fue un fenómeno complejo, que trascendió la simple riña personal para convertirse en un enfrentamiento literario, estético e incluso ideológico, característico del ambiente cultural y cortesano del Barroco.

No se caían, en lo absoluto. Las razones eran varias, mezclándose factores literarios, personales y sociales. Existe cierta conformidad en los especialistas en que la raíz del conflicto se encuentra en la oposición entre las dos grandes corrientes poéticas del Barroco español: el Culteranismo, también conocido como gongorismo, se enfocaba en la forma, persiguiendo impresionar y deslumbrar al lector con la elaboración del lenguaje. En cambio, el conceptismo de Quevedo ponía el acento en el contenido o "concepto," privilegiando el ingenio, buscando sorprender con la originalidad del pensamiento y la sátira concisa.

Cada cual veía a la estética del otro como una amenaza directa a su concepción del arte: Quevedo consideraba el culteranismo de Góngora como una afectación vacía y oscura, mientras que Góngora podía percibir el conceptismo de Quevedo como un estilo vulgar o burdo.

La coincidencia de ambos poetas en la Corte (primero en Valladolid, alrededor de 1603, y luego en Madrid) intensificó la disputa. Quevedo, siendo más joven y buscando reconocimiento, inició los ataques contra Góngora, ya un autor respetado, como una forma de ganar celebridad a su costa. Góngora, por su parte, despreciaba el oportunismo del joven Quevedo.

La enemistad se manifestó principalmente a través de una incesante "guerra de versos" o sátiras, un duelo poético de altísimo nivel intelectual que inició en Valladolid, alrededor del año 1603. Quevedo, a veces bajo el seudónimo de "Miguel de Musa", comenzó a componer poemas burlescos contra Góngora, ridiculizando tanto al estilo culterano de Góngora como los defectos físicos de su rival. El más famoso es el soneto "A una nariz", que se burla de la nariz prominente de Góngora: “Érase un hombre a una nariz pegado,/érase una nariz superlativa,/érase una nariz sayón y escriba...”

Góngora no se quedó atrás y devolvió los insultos, acusando a Quevedo de ser un poeta vulgar y, sobre todo, de ser un borracho. Lo apodó "Francisco de Quebebo" y aludió también a sus defectos físicos, como sus pies zambos (cojera) y el uso de gafas (quevedos): Musa que sopla y no inspira,/y sabe que es lo traidor/poner los dedos mejor/en mi bolsa que en su lira,/no es de Apolo, que es mentira...”

El conflicto escaló cuando Quevedo empezó a parodiar las obras mayores de Góngora, como las "Soledades" y el "Polifemo", atacando directamente al culteranismo como estética.

Pero el clímax de la animosidad y la manifestación más extrema de esa hostilidad personal ocurrió en Madrid, probablemente entre 1626 y 1627, en los últimos años de vida de Góngora, que a pesar de su fama como poeta, tuvo una vida económica desordenada, marcada por la afición al juego y la dilapidación de su fortuna. Por ello debió vender su propia casa y a vivir de alquiler, a sus 65 años, en una vivienda humilde en la calle del Desengaño, en el Barrio de las Letras con gran precariedad.

Francisco de Quevedo, joven y con una fortuna considerable, en un acto calculado de hostilidad, compró el inmueble que Góngora ocupaba como inquilino.

El marco Legal del Desahucio en el Siglo XVII se basaba principalmente en las normas dispersas en la legislación fundamental del Reino de Castilla, principalmente las Siete Partidas de Alfonso X en cuanto a contratos con los aggiornamentos de la Nueva Recopilación de 1567, a lo que debían sumarse las leyes y Ordenanzas Locales que las ciudades y villas, Madrid en este caso, emitían para regular las "casas de morada" y los arrendamientos urbanos.

El arrendamiento de vivienda se basaba en el concepto romano de locatio-conductio, un contrato esencialmente privado y consensual. Todo parece indicar que Góngora incumplió con el llamado “Pacto de Renta”, el pago de la pensión o alquiler. La falta de pago, incluso de una sola mensualidad, facultaba al propietario a iniciar el proceso de rescisión del contrato. Pero no podía expulsar al inquilino por la fuerza sino que debía recurrir a la justicia para llevarlo a cabo por el “juicio de desahucio” o simplemente "desahucio", término que ya se empleaba a secas en el siglo XVII, como atestigua una ordenanza local de Benavente: "...quando el dicho desauçio se hiçiere...".

Se trataba de un juicio sumario y posesorio relativamente rápido para los estándares de la época, cuya demanda se presentaba ante los Alcaldes de Casa y Corte (en Madrid) o ante el corregidor o las justicias ordinarias locales.

Ya en el derecho de la época, como hoy en día, la venta de la finca no extinguía automáticamente el contrato de arrendamiento (venta no quita renta). Pero como nuevo dueño, Quevedo se subrogaba en los derechos del anterior arrendador, exigiendo el pago de la renta, y accionando en caso de no oblarse ésta.

Quevedo llevó el caso a los tribunales, logrando una orden judicial forzó la salida de Góngora de la casa. Góngora dejó constancia de su angustia en una carta, temiendo ser echado a la calle: "El 18 de este [mes] temo me echará a la calle de esta pobre vivienda mía el dueño de la casa, y me hallo en los umbrales del invierno sin hilo de ropa.", palabras que también demuestran que se siguió un procedimiento legal con una fecha de ejecución fijada por la autoridad.

La crueldad de Quevedo no se limitó al acto legal, sino que lo elevó a la categoría de sátira literaria, regocijándose pública y literariamente del suceso, dedicándole un poema cargado de desprecio y sarcasmo, con el que ridiculizó la miseria de su rival y la ironía de que fuese él quien pagara indirectamente las deudas de su archienemigo: "Y págalo Quevedo, porque compró la casa en que vivías..."

Algunas fuentes señalan que Quevedo se personó en la vivienda tras el desalojo con la intención de "limpiar y desinfectar" la casa, ahondando en el insulto de la supuesta pobreza y suciedad de Góngora, un gesto de desprecio máximo en la época.

El desahucio marcó el fin de la estancia de Góngora en Madrid. Humillado y con su salud deteriorada, se vio obligado a regresar a su Córdoba natal, donde murió poco después (en 1627) arruinado y afectado por la enfermedad.

Considerado por los historiadores literarios como el golpe más bajo de una contienda que, aunque brilló por su ingenio poético, terminó por reflejar la amarga y despiadada pugna por la supervivencia y el prestigio en el Siglo de Oro.

Impecable desde lo jurídico, desde lo moral el hecho muestra otras facetas mucho menos prístinas.

Para seguir leyendo historia en el blog:

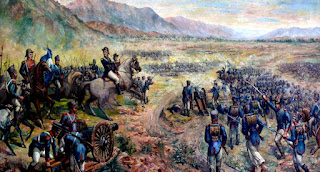

La gesta sanmartiniana hecha novela

La formación del Ejército de los Andes

Una mujer humillada y desposeída.

La tentación de recuperarlo todo.

Un secreto vital que obtener tras la cordillera.

Un general con un desafío por cumplir: cruzar los Andes.

Provincias Unidas de Sudamérica, 1816. Las tierras del antiguo Virreinato del Río de la Plata han declarado su independencia de la corona española, en el peor de los momentos posibles. El nuevo país, libre pero cargado de dificultades y retos, apuesta a remontar sus derrotas en el Alto Perú, con el audaz plan de formar un nuevo ejército y cruzar la cordillera para batir a los realistas por el oeste.

En Chile, Sebastiana Núñez Gálvez ha visto desbarrancar su mundo de lujos, pero también oscuridades, tras la reconquista realista del país. Ajusticiado su esposo por liderar el bando patriota y confiscados todos sus bienes, malvive en la extrema necesitad. Una falta de todo que la ha hecho abjurar de cualquier creencia y hasta de su reputación, para conseguir subsistir.

El Mariscal español Marco del Pont lo sabe perfectamente, y le ofrece devolverle todas sus posesiones y alcurnia, a cambio de pasar a Mendoza y obtener el secreto mejor guardado del Gobernador de Cuyo y General en jefe de ese nuevo ejército, José de San Martín: por dónde pasarán sus tropas a Chile.

Sebastiana es una mujer decidida a todo para averiguarlo; apuesta para lograrlo a su antiguo y fuerte vínculo de amistad con la esposa del gobernador y General en jefe, Remedios de Escalada. No le importa tener que mentir, engañar o traicionar viejas lealtades.

Pero la imprevista relación con un oficial de granaderos trastocará sus planes. Alguien que, precisamente, debe mantener a los secretos de su jefe a salvo de los espías realistas.