San Martín y Borges

por Luis Carranza Torres

Una de las primeras presentaciones de mi novela Vientos de Libertad fue en la tradicional librería La Normal Libros de la ciudad de La Plata, en el marco de un encuentro de Whisky Contexto que bajo el título de "San Martin, Borges y Escocia: un códice secreto", proponía, cata y charlas mediante, "un sorprendente viaje al corazón profundo de las Highlands del Libertador de América, lugar que también visitó un siglo y medio después el Maestro Jorge Luis Borges".

Juan Carlos Baucher y Martín Ezequiel Epeloa fueron los anfitriones de la velada, impresionante desde el punto de vista de todos los recursos, desde etílicos y gastronómicos hasta audiovisuales para tratar el tema.

No es el caso abundar sobre lo que el historiador e investigador Juan Dávila y Verdin ha indagado sobre la relación del Libertador con James Duff, IV conde de Fife. Me decanto por el contrapunto entre José Francisco de San Martín y Jorge Luis Borges.

No pueden ser más disímiles, los dos, a primera vista. Hombre de acción uno, de pensamiento el otro. Vida militar por una parte y civil por la otra. Pero a poco que se eche una mirada más atenta, saltan ciertas similitudes: destacaron en su actividad ante el mundo, y una parte central de ella tenía que ver con ser argentinos.

También ambos, decidieron morir fuera del país. Sustraerse a la agitación de las pasiones del momento, es un común denominador. Asimismo, ambos fueron apasionados lectores; curiosos con un gran espectro de temas que concitaban su atención. Y de lecturas políglotas.

Existe asimismo, una figura que los conecta, pariente de uno y subalterno del otro: Manuel Isidoro Suárez, militar del ejército argentino que luchó en las guerras de independencia hispanoamericana.

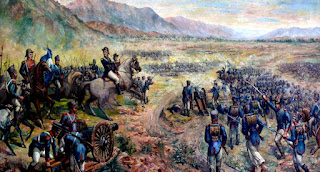

Bisabuelo de Jorge Luis Borges, quien lo recordó en su obra literaria, se formó de muy joven en el Regimiento de Granaderos a Caballo, cruzó los Andes con el Ejército de los Andes, bajo el mando del general José de San Martín, con quien luchó asimismo en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú.

También participó en las últimas campañas del sur de Chile e hizo la campaña del Perú y luchó en Nazca, Cerro de Pasco y el sitio de El Callao, así como en la campaña de Arequipa.

Dirigió a la caballería argentina, peruana y colombiana en la batalla de Junín de 1824, lo que le valió el ascenso a coronel. Posteriormente también participó en las guerras civiles argentinas en las filas del partido unitario.

En su tumba en la Recoleta, una placa de bronce expresa: “Dilató su valor sobre los Andes. Contrastó montañas y ejércitos. La audacia fue costumbre de su espada. Impuso en la batalla de Junín término venturoso a la batalla y a las lanzas del Perú dio sangre española. Escribió su censo de hazañas en prosa rígida como los clarines belísonos. Eligió el honroso destierro. Ahora es un poco de ceniza y de gloria”.

Cuando Borges fue bautizado en la parroquia de San Nicolás de Bari el 20 de junio de 1900, su madrina de bautismo fue Leonor Suárez, segunda hija del militar. Uno de sus cuatro nombres, Isidoro, no es por dicho héroe, sino en virtud de su abuelo, Isidoro Acevedo.

Es que en Borges, nunca lo que parece resulta finalmente ser. Pasa por caso con Cuaderno San Martín, el tercer libro de poemas de Borges, publicado primera vez por Editorial Proa, en 1929, nada tiene que ver con el prócer. El título responde a la denominación de los cuadernos escolares que Borges usaba en su juventud. Un guiño a su infancia, a los recuerdos de Buenos Aires, como también un símbolo de la escritura misma y de la búsqueda de la identidad en el rubro.

En agosto de 1968 Borges visitó por primera vez Coronel Suárez, junto con Alicia Jurado que lo acompañaba en tales viajes desde 1955. Recordó de esta forma a su antepasado, como recuerda Roberto L. Elissalde, por entonces vicepresidente del Instituto Sanmartiniano, en su trabajo Don José de San Martín, Isidoro Suárez y Jorge Luis Borges, publicado en el Diario La Prensa del 24/08/2024 destaca algunas de las confluencias en los escritos o dichos del escritor respecto del Libertador: "Se llamaba Manuel Isidoro Suárez, yo tenía unos 18 años cuando falleció mi abuela, que nos contaba las historias de él (…) Yo he dedicado demasiados poemas a mi bisabuelo, deben ser en verdad borradores… Sucre en las cartas que escribió a Bolívar hizo repetidos elogios de él… Era primo segundo de Rosas pero prefirió el destierro y la pobreza en Montevideo, a vivir bajo su dictadura, le confiscó los bienes y a uno de sus hermanos lo mandó a ejecutar…”.

En los diarios de Bioy Casares encontramos una anotación del sábado 3 de octubre de 1953, donde al ir a comer a su casa Borges le saca el tema de San Martín, diciendo que “Nadie tiene muchas ganas de pensar en él”, y le refiere el argumento de un cuento sobre la entrevista de Guayaquil con Bolívar, en tono de confrontación. “Uno encuentra en San Martín méritos morales. En medio de hombres ávidos parece no tener ambición. Renuncia, se retira”.

Al respecto, anota Bioy en su libro: “Dice que ha pensado alguna vez en un cuento sobre un historiador que quiere investigar el misterio de la entrevista de Guayaquil; en medio de sus trabajos, se entrevista con otro investigador, y acaba por retirarse. Comprende la actitud de San Martín. ‘Esto no es un cuento ni es nada -dice Borges- es un planteo para empezar a pensar”.

Al vía siguiente, en una charla telefónica, vuelven sobre el cuento. Borges entiende que es una puja entre la razón y la fuerza. Expresa que el héroe tiene las razones, pero el otro tiene la fuerza. Ambos se dan cuenta quien tiene la razón, y quien la fuerza. Posiciones difíciles, incómodas para salir de ellas.

El tema vuelve a resurgir en el diario de Bioy, mucho tiempo después, el lunes 13 de enero de 1958. En otra comida en lo de Bioy, ya ciego, le comenta de su intensión de irse con Alicia Jurado a una estancia, para dictarle allí el cuento de Guayaquil, a esas alturas, una temática recurrente que podía pasar por obsesión. Anota Bioy sobre la cuestión que incordia a Georgie: “Su problema: que la superioridad de todas las respuestas esté de un lado (San Martín) y la fuerza de la personalidad, del otro (Bolívar)”.

Patricio Zunini en “Borges y la Historia: el cuento sobre Guayaquil que tardó 17 años en escribir” publicado en Infobae del 26 Julio de 2022, expresa: "Aquellas son las primeras menciones que hace sobre un cuento que recién se publicará en El informe de Brodie, de 1970: diecisiete años después. En todo ese tiempo Borges dejó de escribir cuentos. Son años en los que se queda ciego definitivamente, es nombrado director de la Biblioteca Nacional, sufre el desamor, se casa y se divorcia, da numerosas conferencias en todo el mundo, recibe el premio Formentor junto a Samuel Beckett, escribe un puñado de poemas memorables —el “Poema conjetural”, el “Poema de los dones”, “Un soldado de Urbina”, la “Milonga para Jacinto Chiclana”—, escribe prosa poética. Pero no escribe cuentos".

Guayaquil se trata del único cuento que involucra a San Martín. Como casi todo en Borges, se trata de un texto pródigo en distintas dimensiones de apreciación. "En “Guayaquil” hay tres niveles bien delimitados. El primero corresponde el encuentro de Bolívar y San Martín, donde el misterio late como un corazón delator. El segundo es el contrapunto entre el narrador y Zimmermann, los dos historiadores. El tercero es la discusión filosófica que se da entre las ideas de Schopenhauer y Hegel. Cada pieza del rompecabezas que es “Guayaquil” entra con precisión, pero, sobre todo, con presión. La literatura de Borges es un campo de batalla", conforme Patricio Zunini.

Para seguir leyendo el blog:

La verdad sobre el cruce de los Andes

SOBRE EL AUTOR DE LA NOTA: Luis Carranza Torres nació en Córdoba, República Argentina. Es abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y miembro de diversas asociaciones históricas y jurídicas. Ejerce su profesión, la docencia universitaria y el periodismo. Es autor de diversas obras jurídicas y de las novelas Yo Luis de Tejeda (1996), La sombra del caudillo (2001), Los laureles del olvido (2009), Secretos en Juicio (2013), Palabras Silenciadas (2015), El Juego de las Dudas (2016), Mujeres de Invierno (2017), Secretos de un Ausente (2018), Hijos de la Tormenta (2018), Náufragos en un Mundo Extraño (2019), Germánicus. El Corazón de la Espada (2020), Germánicus. Entre Marte y Venus (2021), Los Extraños de Mayo (2022), La Traidora (2023), Senderos de Odio (2024) y Vientos de Libertad (2025). Ha recibido la mención especial del premio Joven Jurista de la Academia Nacional de Derecho (2001), el premio “Diez jóvenes sobresalientes del año”, por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2004). En 2009, ganó el primer premio en el 1º concurso de literatura de aventuras “Historia de España”, en Cádiz y en 2015 Ganó la segunda II Edición del Premio Leer y Leer en el rubro novela de suspenso en Buenos Aires. En 2021 fue reconocido por su trayectoria en las letras como novelista y como autor de textos jurídicos por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Una mujer humillada y desposeída.

La tentación de recuperarlo todo.

Un secreto vital que obtener tras la cordillera.

Un general con un desafío por cumplir: cruzar los Andes.

Provincias Unidas de Sudamérica, 1816. Las tierras del antiguo Virreinato del Río de la Plata han declarado su independencia de la corona española, en el peor de los momentos posibles. El nuevo país, libre pero cargado de dificultades y retos, apuesta a remontar sus derrotas en el Alto Perú, con el audaz plan de formar un nuevo ejército y cruzar la cordillera para batir a los realistas por el oeste.

En Chile, Sebastiana Núñez Gálvez ha visto desbarrancar su mundo de lujos, pero también de oscuridades, tras la reconquista realista del país. Ajusticiado su esposo por liderar el bando patriota y confiscados todos sus bienes, malvive en la extrema necesitad. Una falta de todo que la ha hecho abjurar de cualquier creencia y hasta de su reputación, para conseguir subsistir.

El Mariscal español Marco del Pont lo sabe perfectamente, y le ofrece devolverle todas sus posesiones y alcurnia, a cambio de pasar a Mendoza y obtener el secreto mejor guardado del Gobernador de Cuyo y General en jefe de ese nuevo ejército, José de San Martín: por dónde pasarán sus tropas a Chile.

Sebastiana es una mujer decidida a todo para averiguarlo; apuesta para lograrlo a su antiguo y fuerte vínculo de amistad con la esposa del gobernador y General en jefe, Remedios de Escalada. No le importa tener que mentir, engañar o traicionar viejas lealtades.

Pero la imprevista relación con un oficial de granaderos trastocará sus planes. Alguien que, precisamente, debe mantener a los secretos de su jefe a salvo de los espías realistas.