La justicia letrada de los territorios nacionales

por Luis Carranza Torres

A la Conquista del Desierto y del Chaco le siguió una paradoja organizacional: el Estado federal ejercía su gobierno, de modo directo y exclusivo, sobre la mayoría del territorio nacional. Nuestra República era por entonces una federación de sólo 14 provincias, a las que debían sumarse los nuevos territorios nacionales.

El proceso se inició con la sanción de la ley Nº 28 del 17 de octubre de 1862, que dispuso que «todos los territorios existentes fuera de los límites o posesiones de las provincias son nacionales», sin precisar la ubicación de dichos territorios.

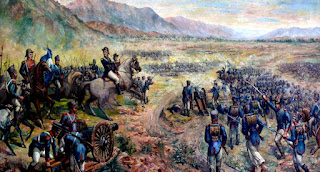

El 31 de enero de 1872, el presidente Domingo Faustino Sarmiento creó por decreto el Territorio Nacional del Gran Chaco, con capital en Villa Argentina. La ley Nº 215 del 13 de agosto de 1867 dispuso la ocupación por el ejército de las tierras pampeanas y norpatagónicas hasta la línea de los ríos Negro y Neuquén. Otra ley, la Nº 947 del 5 de octubre de 1878, fijó los límites de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza con los territorios patagónicos.

La Gobernación de la Patagonia fue creada por la ley Nº 954 del 11 de octubre de 1878. No sería sino hasta 1884 que se sancionó la Ley de Territorios Nacionales Nº 1532, que innovó respecto de lo dado, dividiendo los territorios nacionales en nueve gobernaciones: La Pampa, El Neuquén, El Río Negro, El Chubut, Santa Cruz, La Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y El Chaco.

Dicha norma contenía asimismo una nueva organización de la Justicia, ajustada a las leyes de organización del poder judicial nacional vigentes, las Nº 27, 48 y 50. Así, disponía bajo el título “Del Juez Letrado” que la justicia sería impartida por tales magistrados, regulando todos los aspectos de su judicatura. En cuanto a su jurisdicción, se regiría por la ley de organización de los tribunales de la Capital de la Nación. También se establecía en la norma, la competencia de los jueces de paz.

Provincias y territorios nacionales

(denominados como gobernaciones o "Gob") en 1940.

Graciela Suárez, en su trabajo titulado La justicia letrada ¿una justicia distinta para los territorios nacionales? nos brinda datos interesantes respecto de esta categoría judicial tan particular de la Justicia Letrada de los territorios.

En la Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de 1895 se expresa respecto de su ubicación institucional: “Los Tribunales de territorio no emanan de la Constitución ni obtienen directamente de esta fuente su autoridad judicial. Los Tribunales de Territorio emanan de leyes especiales, en virtud de la soberanía que pertenece al Gobierno central, sobre todos los Territorios. La jurisdicción de que están investidos no es una parte del Poder Judicial definido por el artículo tercero de la Constitución sino que resulta de la soberanía Legislativa. Sancionando leyes a su respecto, el Congreso ejerce los poderes combinados de Gobierno Central y de Gobierno de Estado”.

Para ser designado como Juez letrado se debía ser ciudadano, tener mayoría de edad y haber ejercido la profesión de abogado, sin pedirse estudios o título en la materia. Es decir, era letrado más por práctica que por titulación, con conocer el derecho bastaba. Dicha exigencia de no exigir el título de abogado se justificó oficialmente en que “el Gobierno ha encontrado serias dificultades, pues muy pocos son los abogados y escribanos que se determinan a aceptar esos cargos de verdadero sacrificio, dadas las exiguas retribuciones que asigna el Presupuesto” como diría la Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública año 1892, reiterándose tres años después que “es difícil enviar personal idóneo en el conocimiento de las leyes y su debida aplicación”.

El nombramiento del juez letrado seguía el mismo procedimiento que el empleado para todos los jueces federales del país, nominado por el presidente ante el Senado que prestaba el acuerdo. Su sueldo se establecía por ley y no podía ser disminuido. La remoción del juez sólo era posible mediante el juicio político sustanciado ante el Senado de la Nación, forma establecida para los funcionarios de su clase en la Capital Federal.

Su competencia englobaba todo el derecho, tanto el ordinario regido por los códigos Civil, Penal y Comercial, como las causas correspondientes al fuero federal. A su vez, también recibían en grado de apelación las sentencias de los jueces de paz en las causas correccionales, contempladas en el Código Rural y diversas ordenanzas policiales. Por si les faltara algo, luego se le asignaron las facultades electorales, a fin de asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores en los comicios.

En las causas en las que era parte el Fisco, los menores o incapaces, las sentencias de los jueces letrados debían elevarse en consulta, incluso cuando no se interpusiera apelación.

La apelación de las sentencias se efectuaba inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Criminal de Apelaciones de la Capital Federal, posteriormente se fueron designando otras Cámaras de Apelación en las provincias más cercanas.

Distaba de ser lo ideal, y aun lo necesario. Acaso revela hacia el pasado, una vez más, la poca importancia que se asigna a los lugares que distan en muchos kilómetros de la Capital Federal. Algo es mejor que nada y un espíritu práctico por un lado y de aceptación disimulada de las falencias en lugar de ponerles remedio por el otro es lo que primó en los despachos oficiales de Buenos Aires respecto a la cuestión.

Pero, aun así, penalizada por mil factores, poco vista, huérfana siempre de los medios materiales y humanos, sobrellevando un sinnúmero de cuestiones adversas, fueron el inicio de la práctica judicial que plantó la idea de la necesidad de justicia en los rincones más distantes de la Patria. Lo que no es poca cosa.